2017年01月30日

最近チェーンがない

それは、チェーンが売ってない。 いや、選ばなければ売っているんだけど、低グレードばっかり。

と言うのも、そこそこ上位のロードコンポはリア11sのシステムに移っているんで、11sが基本(105以上)、10sがエントリー(Tiagra)、ルック車とかが8sという状態になっていて、9sはちょうど抜け落ちている状態。

MTBが数年前まで9sが標準だったんでよかったんだけど、今はハイエンドが11s、ミドルから上も10sに移ってしまっている。

チェーンのグレードがそんなに重要?という人もいるけど、普段乗りのバイクにおいては非常に重要。

なぜかといえば、錆。 低グレードのチェーンは防錆加工してないから非常に錆びやすい。

シマノの上位グレードは亜鉛めっきの防錆がされていてほぼ錆びないんだけど、ミドル以下は錆びる。 見た目的に嫌だし、錆くずがさらに錆を呼んだりしていいことなし。

シマノで手に入る9s上位はHG93と6701だけど、いずれもアウターだけ亜鉛仕上げで、中側のリンクは亜鉛加工なしなので、中側だけ錆びる。 安いHG53なんてすぐ真っ茶色。

そんなわけで、現在買える9sのフル防錆チェーンはKMCになる。 在庫してるお店は余り多くなく、ネット通販で探す結果になる。

で、KMCの9sチェーンで国内流通があるのはZ9、Z99RB、X9。

Z99RBとX9が防錆で、Z99RBはシンプルなチェーン、X9はちょっと手の込んだ加工がされている上位モデル。 でも、値段的にはいずれも3000円以下のお店があるのでX9がオススメ。

8s以下は割と安泰だけど、9sや10sにしている人は、通販の送料調整とかでチェーンを買い置きしておいた方が後々助かるかもしれない。

KMC X9

KMC X9

※写真がX9SLになってるんだよな・・・本物は肉抜き無し

KMC Z99RB

KMC Z99RB

※こっちも写真がX9SLになってるんだよな・・・

本物はシマノのノーマルチェーン同様で肉抜き無しエッジ加工も簡素

2008年12月15日

メンテナンス:ヘッドパーツのグリスアップ

フォークコラムとフレームを繋ぐ重要な部分です。 重量の半分近くが掛かる部分なのでしっかりメンテしておかないといけません。

まずは、コラムの天辺にあるボルトを緩めてトップキャップを取り外し、更にステムのボルトも緩めて取り外してコラムスペーサも抜き取ります。

そうすると、↓の様な部品が外せます。 左からトップキャップとボルト、玉押し固定パーツ、玉押し、リテーナー付きボールです(スペーサーが写っていません) ワンはフレームに圧入れされていますから、ディグリーザーで洗浄して、拭き取っておきます。

右2個のパーツがグリスアップが必要な部分なので、ここもディグリーザーで洗浄します。

上のパーツを抜き取って、フォークを抑えてフレームを持ち上げると、フォークがフレームから抜けて↓の様に、ヘッドパーツの下部分が現れます。 フォーク側が玉押しで、リテーナー付きボールの下にプラのシールが入っていて、こちらもフレーム側がワンです。 玉押し・ボール・ワンを洗浄して拭き取っておきます。

洗浄が完了したら、フォークにシールを入れ、フォークの玉押しにグリスを塗ってリテーナーとボールを収めて更にグリスをたっぷり塗って、下ワン(フレーム)に挿入、上ワンにもグリスをたっぷり塗ってリテーナーとボールを収め、玉押しを入れ、固定パーツ、コラムスペーサ、ステムと戻して、トップキャップを締めてステムをホイールと真っ直ぐになるように固定します。

ガタが出ると路面振動でヘッドパーツが傷みますので、強めに固定しておきます。

尚、今回は全てウレアグリスを使用しました。 防水が重要な部分なのでウレアにしておきましたが、当然デュラグリスでもOKです。

ハンドル操作に関わる部分ですので、防水と体重程度の圧での潤滑ができれば十分です。 あまり柔らかいグリスは使わない方が吉です(テフロンプラス等は不適でしょう)

放置しておくと、グリスアップの重要性の頁でも書いたように、錆や虫食いが起きますので、定期的にここもメンテしましょう。

2008年10月04日

メンテナンス:ハブのグリスアップ

↑クイックを抜いたフロントハブの図

今回は、リムが死んだのでハブ単体になっているが、ホイール組みしたままでも出来る。

↑初めに防水のゴムを取り外す

上のナットがロックナット、その下の4辺のナット様の物がコーン、その周りの黒いリングがシール

↑コーンはハブレンチと言う薄いレンチを使う(プレスポハブでは14mm)

ロックナットは普通のモンキーレンチで(16mm設定)

この状態でモンキーレンチを反時計回りに回して緩める

↑ロックナットとコーン、シールを外した様子

前回モリブデングリスでグリスアップしたのでねずみ色になっている

↑ボールを取り外し、カップ・コーンをクリーナーで洗浄した

なお、片側のコーンを抜けば、反対側のコーンは抜かないでもアクスル(軸)ごと抜いてしまえば良い

↑洗浄したボール

プレスポのフロントハブは左右各10球で合計20球

↑ボールサイズを測定

4.75mm強あるので3/16インチ球で、特に減ってない事がわかる

変形したり減っていたりしたら新品のボールに交換する

↑カップにグリスを充填する

今回はリチウム石鹸基の万能グリス

↑綺麗になったカップにボールを並べる

グリスの粘性でほぼ固定できる

この上から更にグリスを塗っておくが、満タンにせずに8割くらい充填しておく方が転がりが良い

後は、シールを戻し、コーンを手の力で締められるところまで締めて、更にロックナットも手で締め込む。

この状態でハブはゴリゴリだが、ロックナットをモンキーレンチで押さえてハブレンチ側を反時計回りに回してコーンを固定すると、ミリメートル以下のオーダーでコーンが緩みゴリゴリ感が取れる。

あとは、防水ゴムをもどしてグリスアップ完了。

リアハブの場合は、フリー(スプロケ)側のロックナットはそのままでは緩められないので、反フリー側のロックナットとコーンを抜いて、アクスルをフリー側から抜いて同様にグリスアップする。

2008年10月04日

メンテナンス:グリスアップの重要性

先日、家人が自転車のペダルを漕ぐと、たまにペダルがカクッと曲がるというのでメンテナンスすることに。

障害の切り分けのために、ペダルとクランクをそれぞれクルクルと回してみると、クランクだけ回している状態でカクッと落ちる事が。 これは明らかにBBの問題だ。

というわけで、14mmのソケットレンチでクランクボルトを抜いて、コッタレスクランク抜きTL-FC10でクランクを抜いて、引っかけレンチとモンキーレンチを使ってBBを抜いてみると右側が悲惨なことに。

リテーナーがぐちゃぐちゃに変形して、金属クズだらけになり、ボールも変形して錆だらけに。

↑右のボールなどは既に球形を維持せずべっこり削れている。 この削れた部分が下に着たときに軸が1mm程度下がって、外側にあるペダルはガクッと落ちることになっていたのだ。

BB左のボールをノギスで測定すると6.35mmだったので、自転車で一般的な1/4インチ球なのだが、潰れた部分は5.4mm弱しかなかった。

ここまで酷くなる前に気づかないものかな~、と思いつつカップとコーンの方を確認したが、そちらは大きな傷などはなくそのまま行けそうだったのでボールだけ交換することに。

とりあえずパーツクリーナーで汚れたグリスと金属クズにまみれた内部を洗浄。

ボールはストックしていたSUJ2の1/4インチ球で、リテーナーは使い物にならなくなっていたので、ウレアグリスをたっぷり詰め込んでリテーナー無しでボールを12球(元はリテーナー付き9球)詰め込んで軸を入れて回転チェック。

大体のリテーナー付きボールベアリングは球数を増やせばリテーナー無しでいけるのだ(昔のシマノスモールパーツカタログを見ると、BBのパーツとしてリテーナー付き9球とリテーナー無し11球が掲載されていた) リテーナーを使った方がボールが少なくて安く済み、軽量になり、組立も楽になると利点は多いのだが。

閑話休題

BBシェル(BBを入れる横パイプ)にグリスを塗ってカップを戻して、球当たりを調整しつつボルトを締め付け。 ※BBを入れるときにはグリスを必ず塗っておかないと、さび付いて固着して次回メンテ時にBBが抜けなくなってしまう。

とりあえず、これで問題なくスムースに回転するようになった。 ボールが12球とグリスだから、修理費は100円程度で済んだが、これがカップやコーンに傷(虫食いと呼ぶ)が出ていたら、BB丸ごと交換なので数千円の修理費になっていたはずだ。

現在のスポーツ車のBBはシールドベアリングでグリスアップは多少面倒だが、ハブはハブスパナがあれば割と簡単にできるので、定期的なグリスアップ作業を忘れないようにしたい。

ハブ交換となると、ホイール編み直しになるのでかなりの手間とパーツ代が掛かるから。

2008年09月21日

メンテナンス:スポークレンチと振れ取りと

スポーツ車に乗っていると結構お世話になる工具です。

※ちなみに、スポークとはホイールの金属線の部分、ニップルとはそれとリム(タイヤを取り付ける輪っか部分)を繋いでいるナットのような部品です(プレスポは鉄ニップルなのでしばらく乗っている人は茶色く錆びちゃっている部分です)

で、何故お世話になるかと言うと、段差での衝撃や、急制動などでホイールが変形(振れと言う)することがあります。 特にプレスポのホイールはお安いので振れが出やすく、普通に走っているだけでもある程度の距離になると振れが出てきます。

振れには二種類あり、上下方向の縦振れと、左右方向の横振れ。 縦振れが出ると、ブレーキシュがタイヤに接触したりする不具合が出ますし、横振れが出ればブレーキをかけたときに急に効いたり効かなくなったり(接触面積が回転で変化するから)、大きく振れると普通に走行しているだけでリムがブレーキシュに接触したりしてしまいます。

で、これを修正するのが振れ取りという作業です。

正確な振れ取りは結構難しいので、基本的にお店に任せてしまうのも良いかと思いますが、結構乗る人などは自分で取れるようになった方が良いですね。

また、サイクリングに出て段差などに突っ込んでしまって大きな振れが出て、シュにリムやタイヤが当たってしまい走れないなんて言う事も発生しうるので、出来ればある程度の振れ取りは出来るようになっておきたいものです。

で、振れ取りに最低限必要な工具がタイトルのスポークレンチという物です。

安い物では、ホーザンのニップル回しが#10~#15対応で300円程度ですが、下手に使うとニップルの2面、しっかり扱っても3面までしか押さえられず、ニップルのカドがなめて回らなくなってしまったりします。

で、オススメなのがパークツール SW-42Cと言うスポークレンチ。 #14/15(3.4mm幅ニップル)のみ対応の物ですが、これはニップルの4面全てを押さえられるのでなめにくく便利です。

実際の使用法としては、右に振れていれば、その部分の右側スポーク1本を緩め(スポークは正ネジですので、ニップルを時計回りに回す)、その両隣にある左側スポークのニップルを締め込みます。 左に振れていればその逆の作業で振れを取ります。

中央を緩めてから両脇を締めるというのは、縦のテンションを維持するためです(縦のテンションがずれると縦振れになります)

自宅でのメンテで行う振れ取り作業では、パークツール TS-8等の振れ取り台と言う物を使って振れ取り作業を行うのが楽ですが、早々滅多に作業しない、精度は求めないと言うのであれば、ブレーキレバーをいじってワイヤーテンションを高くして(調整ボルトを緩める)、適当な位置でブレーキシュがリムにギリギリ当たらないようにして、タイヤをくるくる回してシュが接触する場所があったら先の方法で横振れを取ります。

縦振れの場合は、出っ張っている場所の左右のニップル1本ずつを同じくらい締め込む感じで作業します。 左右を均等にしないと横振れになります。

縦振れは普通に乗っている分には2~3mm程度は通常走行上許容範囲だと思いますが、横振れはブレーキの関係もあって3mmもあると結構キツイです。

なお、振れ取り作業時にはパークツール WAG-3の様なセンターゲージもあると便利です。 センターゲージはリムをハブの中心(センター)に出す為のツールです。

センターがずれると、ブレーキを握ったときに、リムが左右に動いたりしてアレなので、センターは必ず出しておきましょう。

なお、TS-8の様な割とがっちりした振れ取り台であれば、ホイールの左右を入れ替えながら振れ取りすればセンターを出すことが出来るので、必須ではありませんが、ミノウラTrueProみたいにぐらつく振れ取り台だとセンターゲージがないとキツイかと思います。

2008年09月19日

メンテナンス:トーイン調整

これは、リムとブレーキシュの接触角度を調整することでソフトに接触させ、音を静かにするほか、ブレーキの効きもスムース(ソフト)になります。

具体的には↓な感じです。

ホイールの回転方向に合わせて角度を付け、出側がリムにちょうど接触するときに、入り側が1~2mm程度(一円硬貨が約1.5mmの厚さなので、それがぴったり挟まるくらいを目安にします)離れているようにします。 シュはゴムベースで曲がりますので、レバーを握り込めばちゃんとシュ全面が接触します。

あまり離しすぎるとブレーキが効かなくなりますので注意です。

なお、XTRとかの高級なカートリッジシュにしている場合、カートリッジが頑丈で曲がりにくかったりしますので、トーインは1mm以下と言うシビアな設定が要求されます(そもそもあの手のシュは制動力重視だからトーインを付けずにリムに水平に付ける物なのかも)

作業としては、5mmアーレンキーでシュのボルトを緩めて、軽く力を入れたらシュが動くくらいにします。 緩めすぎると、締め込むときにずれてしまいますのでグリグリ言うくらいまでしか緩めません。

適当なトーインが付くようにシュをグリグリと動かして、出来たらシュを押さえたままボルトを締め込みます。

なお、シュの上下位置や上下角も動いてしまいますので、適当な位置(位置はサイドウォールの中央、角度はサイドウォールと水平)に当たるようにします。

ブレーキレバーのワイヤー調整機能で、シュがギリギリ当たる位置にしておけば作業が楽です。

2008年08月29日

メンテナンス:ホイールローテ

こうなるとウェットでのブレーキの効きに問題が出たり、ブレーキ鳴きしやすくなったりするので、ホイール交換を検討することに。

市販品だと、AKI扱いのCompleteWheel#4がちょうど良いサイズ(700C、リム内幅13.9mm、OLD100/135mm)なのだけど、値段が2万以上なので購入はちょっと考えてしまう(新車買った方が・・・)

安物パーツで手組みするとして計算しても、2本で1万5000円くらいになるので、ちょっと二の足気味。

で、問題なのは後リムのサイドウォールが無いってポイントだけなので、前後をローテすることに(前は殆ど使わないから、ツルツルリムでもOK)

ホイールをばらして、リムを前後交換して編み直し。 気休め程度ではあるけど、まぁ何もしないよりはね。

普通は一度使ったスポークとニップルは使わない物なのだけどケチっておきました。

前のツルツルリムに合わせて、前のブレーキシューを手持ちのSHIMANO M70T3

これでメインの後ホイールはサイドウォール復活。

しかし、フロントが効かないのもアレだし、ついでだからダイナモホイール(WH-3N71-ROAD

町乗り車としては、ダイナモ便利だよね。 ハブだけの値段が9000円以上するから、このホイール、コスパも相当良いし(DH-3N71で最低レベルのリムとスポーク使ってもこの値段には収まらない)

まぁ、ライトとセットで17000円位するのはアレだけど。

2008年08月27日

メンテナンス:FINISH LINEクライテックワックスルブ

フィニッシュライン(FINISH LINE) クライテックワックスルブ

東北・北陸の雨続きで予想以上のペースで手持ちのルブ(FINISH LINE テフロンプラスドライルブ)を消費してしまい、大阪でのチェーン交換時に同時に購入したのがこのルブです。

FINISH LINE エコテック2ディグリーザーでさっぱりとチェーンのべとべとオイルを落として、このルブで潤滑しました。

ちなみにチェーンは同じSHIMANO DuraAceのCN-7701

走行感は良好、持ちもソコソコ良いですね。

ドライで低圧な状況だと3~4日(1000km位)走れました(高圧時のミシミシ感が出始めるまでの基準で)

ウェットコンディションでの使用は数日ですが、1日は問題なく走行できました(走行終了後に拭き落として再注油していたので、それ以上の期間は不明)

汚れの付きも殆どないので、常備をこちらに切り替えるのも有りかなと考えています。

まぁ、チェーンを新品に換えているので走行感の向上はルブが原因かどうかは微妙? 手持ちが減ったらどちらにするか考えましょう。

2008年05月13日

メンテナンス:タイヤ交換

そんなわけで、今回はタイヤ交換です。

交換前のタイヤ↓

サイドにやや大きめの裂け目があります。 寿命ですね。

タイヤ交換の方法

1,チューブのエアを空にします。

2,タイヤレバーを使ってタイヤを取り外します。

※タイヤレバーでチューブを挟まないように注意です。

ここまで来たら、後は手の力で外していきます。

3,チューブも取り外します。

バルブナットを外し、チューブを取り外します。

ついでに、リムテープがしっかりとしているかチェックしておきましょう。

4,新しいタイヤを取り付ける。

今回は予算の都合でStradiusEliteです。

タイヤをリムに取り付ける場合には、まず始めにタイヤのローテーションマーク(回転方向指示)をチェックします(タイヤによっては回転方向の指定はありません)

前輪の場合、間違ってもホイールを逆に取り付ければいいわけですが、リアだとスプロケがあるのでそうはいきません。

タイヤの片側をリムの中に入れます。 Rが小さいので手の力だけで簡単に入るはずです。

チューブを入れる。 バルブを入れて、チューブがねじれたりしないように注意しながらリムの中に入れていきます。

タイヤのもう片側を取り付ける。 チューブをリムに挟まないように注意しながら、タイヤを取り付けていきます。 最後の取り付け位置はバルブから1/3周位の位置が良いと言われています。

出来れば最後まで手の力で取り付けたいところですが、きつければタイヤレバーでチューブを挟まないように注意しながら取り付けます。

取り付けが終わったら、タイヤがチューブを挟んでいないかチェックします。

挟んでいれば、軽く揉んで直してから、ポンプで軽くエアを入れます。 最初に一気に入れてはいけません。

軽くエアを入れた状態で、タイヤを揉んで左右のバランスを整えつつ、チューブを挟んでいないかしっかり確認しておきます。

最後にエアを指定空気圧まで入れていきます。 今回は、9.5bar入れておきました。

タイヤが左右にずれたりしていないかチェックして完了です。

2007年12月08日

メンテナンス:ケミカル

まずはクリーナー。

油を注す場合にも、まずは古い油を落とさなければならないので、自転車メンテナンスのもっとも基本部分です。

FINISH LINE エコテック2ディグリーザー

このディグリーザーは、ゴムや塗装にも使えるタイプなので扱いやすいです。

リム側面や、チェーン・ギア等、いろいろな部分に使えます。 ↓のチェーンクリーニングツールにも使えます。

チェーンのクリーニングには専用のツールを利用すると便利です。

パークツール チェーンクリーナー サイクロン

私はこんなのを使っています。

これにチェーンを通して、エコテック2ディグリーザーを入れて、ペダルをくるくると逆回転させてやると、汚れた油や砂などがみるみる落ちていきます。

これで洗浄した後は、ウェスで拭いて、乾かして注油です。

私は2週に1回のペースで洗浄しています(チェーンが砂でジャリジャリになるので)

FINISH LINE テフロンプラス「ドライ」ルーブ

チェーンの注油にはコレを使っています。

テフロン入りドライ系(プレスポは通勤車なので、ウェット系でスラックスが汚れるのもイヤなのでドライ)なので、ゴミが付きにくく、雨ざらしにしない限りは一月に1回程度のメンテでいける感じです。

ブレーキやシフトワイヤーの滑走にも使えます。

フィニッシュライン(FINISH LINE) クロスカントリー「ウェット」ルーブ

で、雨でも走るんだよ!っていう人はこっちのXC用ウェットルブです。

ネチネチでやや重いルブですが、ドライルブが流れてしまって、最悪な状況になるならば、こちらの方が遙かにGoodです。

自転車では、滑走の他、防水等の部分でグリスを使用します。

シマノ デュラエース・スペシャルグリス

オールマイティな自転車用グリスとしてはコレですね。

シマノの純正グリスで、グリスを使うべき場所で、特別なグリスが無ければとりあえずコレを入れておけばいいと言う感じ。 最も多用するので、業務用の大きいヤツが良いですね。

シートポストとシートチューブの間の防水や、ディレーラーの潤滑、ネジ部の防水等いろいろとお世話になります。

ベアリングに限れば、↓が良い感じです。

FINISH LINE プレミアムテフロン強化グリース

デュラエースグリスに比べて、固さや粘りなどがいかにもベアリング向けと言う感じです。

ハブのグリスアップをする場合等にこちらを利用しています。

大体、2回グリスアップすると、100gチューブじゃ足りるか足りないかって感じです。

後は、洗車後のボディには自動車用ワックスが良いですね。 自転車用というのもありますが、割高ですので。

あまりパフォーマンスを気にしない自転車では、オイルはAZのチェーンソーオイル、コンプレッサーオイル↓、スピンドルオイルを使用しています。

グリスもAZのグリスですね(万能グリス、ウレアグリス、モリブデングリスの組み合わせ)

いずれもホームセンターで数百円とお安いです。

オイルとして使用するのには適さないのですが、KUREのCRC5-56も持っています。

コレはもっぱらさび付いたネジなどを回すためのものです(この手のオイルは、浸透してグリスを侵してしまうので、グリス使用部付近で使用するとグリスが流れ出てしまい大変なことになります。 知らずに、ハブに5-56を使っていた友人のハブは、グリスが流れ出て悲惨なことになっていました)

洗浄剤としては、AZなどの大型缶のクリーナースプレー↓も利用しますが、取り外した部品の洗浄用とか言う使い方ですね(ゴムや塗装に悪影響があるので、組み付けたままの自転車には使いにくい)

後は、ケミカル系って事で、ロックタイト↓等を利用することがあります。

パーツの組み付けなどで、緩んで欲しくないときのネジ止め剤で、ホームセンターなどで売っています。

コレをネジに塗っておくと、ネジが通常よりも10Nm以上固くなります(青や赤など、何種類かのロックタイトがあり、それで強度が変わります。 自転車用では、取り外し可能な青が便利)

2007年11月26日

メンテナンス:タイヤローテーション

タイヤ交換までの期間を延長したいであるとか、前輪の交換期間が長くて消耗前に劣化すると言った場合には、ローテーションすることで、前後の減り具合を均等化するのが有効です。

短期間で履きつぶす私のような人間だと、あまり意味はありません(前輪1本交換が数ヶ月で、その間に後輪を2~3本交換するので、時経劣化は無いし、前後同時交換もしないので)

高級ママチャリでは、ローテーション代わりに、前輪を通常タイヤ、後輪を高耐久タイヤにして販売している物もありますね。 この場合、逆に前かごの利用具合や、脚力によって前が先行して減ったりしますが。

まぁ、タイヤは減りすぎると、パンクの原因になりますので、適度な走行距離ごとにローテや、交換をしましょう。

2007年11月23日

メンテナンス:寒くなってきましたね

寒くなると、自転車にもやるべき事があります。

それは、ワイヤー周りの調整。

ブレーキワイヤーとシフトワイヤーですね。

ワイヤーも温度によって伸び縮みするので、寒くなってくるとブレーキの効きがきつくなってきたり、シフトチェンジがうまくいかなくなったりします。

私も、リアの変速でガチガチ鳴るようになってしまったので、少し緩めてみました。

ワイヤーを引くことでの伸びと、熱膨張での伸び縮みがあるわけですが、購入直後は細いワイヤーの間隔が締まって、長さは伸びる事が多く、同じシーズン中も振動での伸びがメインですが、寒くなるこの時期だけは、ワイヤーの縮みが起きるので、変速具合などを見つつ、ワイヤーテンションを調整してみると良いでしょう。

ブレーキも、遊びを見つつ、足りないようなら調整ネジを緩めてみましょう。

↓ブレーキ微調整法

Aのネジは矢印の方向に回すと緩みます。

Aネジが緩むと、アウター(黒の樹脂パイプ)とインナー(中の金属ワイヤー)の長さの比率が変わり、ちょうどブレーキレバーを軽く引いた様な状態になります。 つまり、ブレーキは締まります。

ですので、ブレーキを緩める為には、ネジを締め込みます。 Bのパーツで、Aネジが回らないように固定しているので、最初にAネジを緩めてから、Bを緩め、そして、Aネジを締め込み、レバーの遊びが適度になるところで、Bを締め込みます。 確実に固定するために、合わせてAネジも締めます。

また、グリスを冬季向けの柔らかい物にすると言うのもアリです。

汎用グリスでは、低温時に固すぎてハブの回転が重くなることがあるので、柔らかいグリスや、↓等にするのも良いです。

FINISH LINE プレミアムテフロン強化グリース

ちなみに、北海道などでは自転車用スパイクタイヤと言うヤツが流通するそうですね。

関東では滅多にお目にかかれないのですが、是非一度入手してみたい物です。

2007年11月20日

メンテナンス:チェーン交換

洗浄したチェーン。

新品はべたべたのオイル漬けなので、灯油などで洗浄しておく。

チェーンカッターを使ってチェーンを切る。

切ったら、新しいチェーンをセットする。 プーリーの部分をしっかり通しておくのを忘れないように注意。

単品売りのチェーンコネクトピン。

チェーンを切って洗浄する場合などや、修理に必要になるので、常備しておくと良い。

~8s、9s、10sで異なるので、対応品を購入する。

コネクトピンを挿入した様子。 このあと、チェーンカッターで押し込んで先端を折る。

前のシフターをインナーにしてギアを脱落させた状態で作業すると、チェーンの長さに余裕が出るので、作業が楽になる。

コネクトピンで接合した部分がスムースに動くかチェックする。

初心者は斜めに入れてしまったりして、ダメにすることがあるので、コネクトピンの単品セットを購入しておくと良い(1本は、交換用チェーンに添付されている) 変に圧をかけると、チェーン自体も痛める事がある。

プレスポでは110~112リンクでちょうど良いかと思う。

2007年10月23日

メンテナンス:RD

↓プレスポRDと調整部分の図

購入後しばらくすると、変速が上手く行かないって事が起きたり(初期のワイヤー伸びで、位置がずれるために起きます)、私のようにスプロケ交換して、上手く変速できないって事もあるでしょう。 そういうときは、RDの調整をします。

調整ポイントは、図の中で矢印で示している部分だけです。

1,トップかローでチェーンが外れる場合

トップで外れる(RD側に落ちる)なら、ギアをトップに入れた状態でHi調整ネジをグリグリ回して、チェーンが外れない位置にRDが来るようにします。 Hi調整ネジはトップ側の一番外の位置を調整するネジです。

逆にローで外れる(スポーク側に落ちる)なら、ギアをローに入れてLow調整ネジです。

2,間のギアが上手く決まらず、ガリガリ言う場合

これは、ワイヤーの張りが合っていません。

ワイヤーの張りを直接調整しても細かい調整は出来ませんから、ワイヤー調整ボルトを回して調整します。

写真の状態で、時計回りに回せばRDは右に、半時計回りに回せば左にずれていきます。 調整の目安は、3段目位のギアに入れて、シフターを2段目に下げる操作の途中(カチッと言う手前)まで押した状態で、チェーンがガリガリと上の2段目ギアに掛かりそうで掛からない状態です(カチッとシフターを2段目に入れたらすんなり2段目に上がる状態)

3,ペダルを逆回転させたときにガリガリ言う場合

チェーン詰まりという状態です。 RDの2個の歯車(プーリーと言う)の高さが合っていないので、逆回転するチェーンが詰まっている状態です。

前をインナーに、後をローに入れた状態で、ガリガリ言わなくなるまで、Bテンションボルトを調整します。 調整した後、逆に前アウター、後トップでもガリガリ言わないか確認して、鳴るようなら再度Bテンションボルトで調整します。

基本的に、このボルトは変速動作には直接関係はありませんので、あまり調整する機会は無いと思います(チェーン伸びしたときに、多少いじるかも知れないけど、そのときはチェーン交換の方が良いです)

なお、これらの調整を行う場合は、良いドライバーでしっかり押し込みながら回しましょう。 安物のドライバーでやったり、押し込みが甘いと、ネジ山がなめてしまい、調整できないRDになってしまいます。

私は9sスプロケを無理に8sシフターで引いているので、ワイヤー調整ボルトで右寄りに調整して、ロー調整ボルトを左寄せにしています(シフター表示の1と2の間が他の段よりも遙かに振れる状態です)

これで、RDは1,3,4,5,6,7,8,9と移動します。

なお、RDのメンテナンスでは、定期的にオイルとグリスの補充も行います。

RDの中にあるバネなどをグリスで防水し、プーリーの軸部は洗浄してオイルを入れます。

物によってはボールベアリング式のプーリーがあり、そういった物ではグリスを使用しますが、Altusは滑走式なのでオイルを使用します(グリスでは踏んだ感触が結構重くなります)

ケミカルについては、メンテナンス:ケミカルに書いたDuraAceグリス、フィニッシュラインチェーンルブまたはAZスピンドルオイルを使用しています。

2007年10月23日

メンテナンス:日々のメンテナンス

まあ、こまめにやっておいた方が良いよ、ってヤツですね。

ある程度間隔をあけてやるべきメンテもありますが、普段からやるべき物としては、チェーン注油とリムの掃除、及びタイヤのチェックと空気圧の維持です。

チェーンは、踏み込んだ力をホイールに伝える重要な部分で、結構な力がかかります。

ここの油が切れていたりすれば、ギア板もディレイラーもどんどん痛んでいきます。 もちろんチェーンもです。

ですから、必要に応じて注油する必要があるわけですが、これが日々必要かというと、状態によっては毎日必要だったりします。

というのは、チェーンオイルにも色々あり、柔らかい(さらさら)オイルはすぐ落ちるので、しょっちゅう注油が必要で、逆に固い(どろどろ)オイルはなかなか落ちないので結構間隔を空けることが出来ます。

なら、固いオイルを使えばいいのか、と言うと、そうでもないのです。

固いオイルは、粘りも強く、踏み込んだ時にやや重くなります。 ですから、しょっちゅう注油出来る人は、柔らかいオイルで踏み込みを軽くし、注油間隔を延ばしたい人は、固いオイルを使って重い踏み込みをあきらめなければならず、この点トレードオフな関係にあるわけです。

但し、自転車チェーン用と銘打つオイル(チェーンルブ)には、テフロンであるとかの添加剤により、柔らかいまま持ちを良くした物もあります。 私は、メンテナンス:ケミカルで紹介した、テフロン入りドライルブを利用しています。

雨天の走行や、雨ざらしなどでは、柔らかいオイルは流れるので、走行後や雨上がりに注油します。

なお、自動二輪用のチェーンルブは、全く自転車には適していませんので注意してください。 エンジンの強力なパワーで高速に回すためのオイルなので、とても粘りが強く、人間の足で回す自転車では、粘りが強すぎて大変なことになります。

次はリムの掃除。

リムというのは、ホイールの外側の○部分です(タイヤを装着するところ)

普通の自転車では、ブレーキがリム側面に当たり制動しますが、スポーツ車はママチャリと違って、ここで結構ブレーキシュー(リムに当たるブレーキのゴムパッド)が削れます。

で、その削れカスが、リム側面にべったりくっついていたりします。

このカスがあまり溜まりすぎると、ブレーキとの摩擦を低減させ(砂地の地面を歩くような物)るので、これをウェス(ホームセンターで紙製の紙ウェスや、不織布の布ウェスが数十枚500円位で売ってます↓みたいなヤツ)で拭き取ります。

雨天時にブレーキングした後だと結構べったりなので、こういった時には、メンテナンス:ケミカルで紹介した、エコテック2などを付けて拭き取ります。

ブレーキシュー自体も軽く拭いておくと良いです。

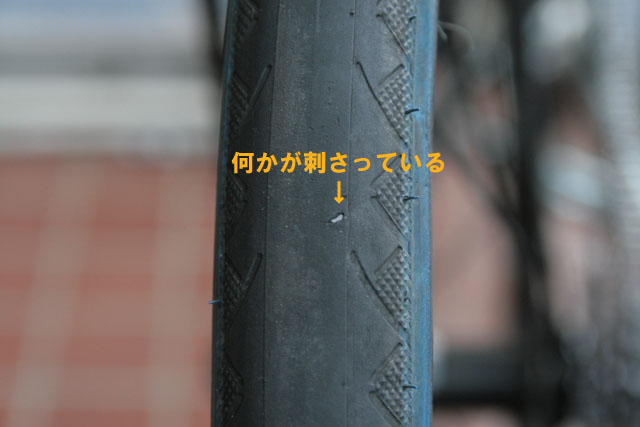

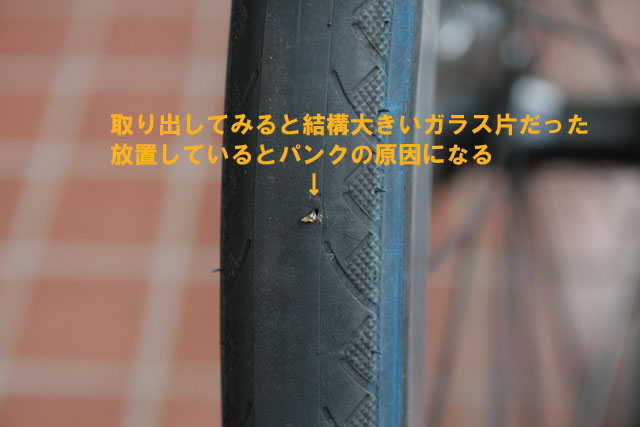

タイヤのチェックについては、ガラスの破片などが刺さっていないか、すり減っていないか、裂け目はないか等を目視でチェックします。

案外、小さい裂け目が出来ていて、中にガラス片が刺さっていることがあります。

こういった時には、早めに抜き取っておきます(一定以上深ければタイヤ交換です)

すり減り具合は、自動車同様にスリップサインでチェックするか、トレッドの具合でチェックします。

私は、通勤で月間1000キロ以上走行するので、3ヶ月交換になっています。

一般的にも、ロードのスリックタイヤ交換目安は3000~5000キロ程度のようです。

ブレーキでタイヤロックをしたりしているとあっという間にすり減りますので、ブレーキテクニックでロックしないぎりぎりを覚えましょう。 安全性も向上しますし。

後は、距離を走っていなくても、衝撃などで側面が変形していたり、時経劣化でヒビが入ってきたりします。 変形は、パンクの原因になりますし、ヒビもあまり酷くなるとやはり危険です。

空気圧については、タイヤ、走り方、重さ、コンディション(雨か乾燥か)で色々調整します。

たとえば、私が使っているStelvioタイヤでは、適正空気圧は6~10barです。

私は平坦な道路を中心に走るので、クッション性はあまり気にしなくて良いので高圧よりです(振動吸収性は、低圧な方が良いので、ガタガタする道を走る場合は、低圧よりにします)

重さは、車体と上物の合計の重さです。

自転車では、普通は合計80kgあたりが標準で、それを超える場合はタイヤは高圧気味にします。

ちょっと体重がっ!って言う人は、普段から高めに、ちょっと今日は荷物が!って時は少し高めにします。

で、最後にコンディションですが、雨天時には制動距離が伸びるって言うのは、自動車の教習所でも習うことですが、これは自転車も同じ事です。

高圧なタイヤは接地面が少なく、走りが軽いわけですが、接地面が少なければ制動距離も長いわけですよね。

なので、雨天時には安全のためにタイヤの空気圧を低めにすることで、接地面積を増やして制動距離を短縮できるようにします。

私の場合は、普段着を着て体重計に乗って67kg、12kgのプレスポなのでぎりぎり標準ですので、最低6bar入っていれば問題ないわけです。

と言うことで、晴天時9bar、雨天時7.5barに調整しています。

こういった、空気圧管理には空気圧ゲージを使いますが、ゲージ付きポンプを持っていればそれでいけます。

スポーツ自転車では、高圧な10barとかまで空気を入れるので、それなりのポンプじゃないと入れられません(普通のママチャリは3~4bar程度なので)ので、初めてスポーツ自転車って言う人は、ゲージ付きの良いポンプを買いましょう。

そもそも、スポーツ車はママチャリなんかの英式バルブではない(空気入れの口が違う)ので、仏式バルブ対応の物を揃えなきゃいけないんですけどね。

私は↓のポンプを使っています。 ゲージ付きで安くて、使いやすいポンプです。

トピーク ジョーブロースポーツ